Anthropologie et évolution sociale

Publié en ligne le 3 juin 2021 - Évolution et faits sociaux -

Les institutions sociales, c’est-à-dire les traits structurants des sociétés humaines (systèmes de parenté, place respective des femmes et des hommes, règles juridiques, mode de production et de transmission des biens, existence de classes sociales, pratiques religieuses...), se sont beaucoup transformées au cours du temps. En abordant le vaste domaine de l’évolution sociale, c’est-à-dire l’existence et la possible mise en évidence de lois gouvernant ces changements, on se trouve confronté d’emblée à deux paradoxes.

Le premier est que s’il est évident depuis toujours que les sociétés changent et se transforment, ce changement n’a jamais donné lieu à une théorisation qui fasse consensus. De ce point de vue, le contraste avec la situation qui prévaut dans les sciences de la vie est frappant : alors même que le fait de l’évolution des espèces n’est admis que depuis moins de deux siècles, le paradigme de la sélection naturelle s’est rapidement imposé comme un cadre explicatif incontournable. On peut donc dire que si, dans le monde du vivant, l’évolution a été difficile à percevoir mais (relativement) facile à théoriser, c’est le contraire en ce qui concerne les sociétés.

Le second paradoxe, qui est en partie – mais en partie seulement – lié au précédent, est que malgré cette évidence du changement social, les concepts d’« évolution » et d’« évolutionnisme » ont été rejetés par une partie importante des courants de pensée de l’anthropologie sociale. Cette discipline se trouve donc dans la situation surprenante où une partie au moins de ses représentants les plus illustres, tout en admettant volontiers étudier un objet changeant, ont récusé les termes et les théories qui font explicitement référence à ce changement.

Toute théorie de l’évolution sociale doit ainsi relever un certain nombre de défis que nous exposerons ci-dessous.

Le biologique explique-t-il le social ?

Une première série de questions touche à l’influence des déterminismes biologiques sur les sociétés humaines. Dans quelle mesure les lois de la sélection naturelle rendent-elles compte de l’organisation sociale, passée ou actuelle ? Dès les années 1860, les travaux fondateurs de l’anthropologie sociale, qui suivaient de très peu la publication de ceux de Darwin, cherchèrent à expliquer les origines de certaines institutions sociales, en dépit du caractère encore balbutiant des connaissances ethnologiques et paléontologiques de l’époque.

Lewis Morgan, l’un des principaux auteurs de cette période (voir encadré dans l’article Penser l’évolution sociale : quelques mauvais procès faits à l’évolutionnisme du présent numéro), fut le premier à inventorier et à classifier les systèmes de parenté, c’est-à-dire la manière dont les diverses sociétés nomment et regroupent les positions généalogiques. Sur cette base, il élabora un raisonnement évolutif fondé sur la double idée que les systèmes de parenté exprimaient des interdits de mariage, et que ces interdits de mariage, à partir d’un état primitif de complète liberté sexuelle, avaient progressivement prohibé les relations entre parents de plus en plus éloignés [1]. Ainsi, c’est la sélection naturelle, par les effets biologiques souvent attribués à l’inceste (risque accru de maladies d’origine génétique), qui était censée expliquer la séquence supposée des différents systèmes de parenté. Ce raisonnement reposait sur trop de spéculations pour résister à la critique [2]. Mais la préoccupation à laquelle il tentait de répondre était, elle, parfaitement légitime et n’a cessé, depuis lors, de diviser l’anthropologie sociale.

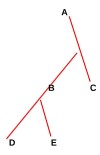

Dans le cas d’une évolution arborescente (figure 1), chaque type ne possède qu’une seule série d’ancêtres. Il est donc possible (et nécessaire) d’élaborer une classification sur la base du critère de la présence d’un ancêtre commun. Les catégories qui en résultent (dites « clades ») forment une hiérarchie, exactement de la manière dont l’arborescence des espaces de stockage informatiques organise une hiérarchie de répertoires (ou « sous-répertoires ») emboîtés les uns dans les autres. Dans l’exemple représenté ici, il existe un clade général ABCDE, formé de A et de ses descendants, qui contient le clade défini par B, à savoir BDE.

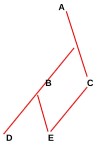

Dans le cas d’une évolution en réseau (figure 2), un type hérite possiblement ses caractères de plusieurs séries d’ancêtres – ici, E descend à la fois de B et de C. Le clade ABCDE est certes préservé – c’est le plus général, celui de l’ensemble des types qui dérivent du type originel, supposé ici unique. Mais au-delà, plus aucune classification phylogénétique n’est possible : leurs ancêtres n’étant pas tous communs, on ne peut regrouper D avec E, et cette interdiction s’étend à leur descendance.

Pour une partie des chercheurs, les mécanismes de la sélection naturelle ne possèdent qu’une portée très limitée pour expliquer les différentes organisations sociales humaines. Ce qui caractérise l’humanité est son évolution culturelle, c’est-à-dire sa capacité à sécréter – entre autres – des techniques, des représentations du monde et des rapports sociaux nouveaux. Darwin lui-même avait d’ailleurs souligné comment, dans le cas de l’espèce humaine, la sélection naturelle avait en quelque sorte produit les conditions de sa propre relégation au second plan : les formes élaborées de coopération et de sociabilité et leur variabilité se superposent à l’action de la sélection naturelle et, dans bien des cas, l’entravent ou la rendent inopérante [3] (pour un commentaire, voir [4]). Ainsi, l’évolution sociale a depuis longtemps gagné son autonomie vis-à-vis de l’évolution biologique. On ne peut l’étudier qu’en tentant d’établir des relations de nécessité entre les différentes dimensions des sociétés – en particulier, entre les rapports sociaux et le degré de développement des techniques et de la production matérielle. Les sociétés étudiées en ethnologie permettent de mettre en évidence de telles relations de nécessité ; ces relations peuvent alors être utilisées, en archéologie, pour inférer des propositions sur les sociétés passées à partir de leurs traces matérielles. C’est ainsi, par exemple, que l’on tente de reconstituer les rapports sociaux des humains de l’époque de Lascaux par des analogies raisonnées avec les chasseurs-cueilleurs observés au cours des derniers siècles.

Une autre tradition continue cependant d’insister au contraire sur l’influence des dimensions biologiques dans la conformation des rapports sociaux. Selon les travaux qui s’inscrivent dans ce cadre, jadis connu sous le nom de sociobiologie et désormais incarné par la psychologie évolutionniste, nombre de faits sociaux, qu’il s’agisse de l’inégale situation des sexes [5, 6], de la guerre [7, 8, 9] ou de la religion [10], ne peuvent être compris que par référence à l’héritage biologique d’Homo sapiens. Cet héritage a resserré l’éventail des possibles et imprimé une marque commune sur les choix effectués par les diverses cultures. Indépendamment même des critiques que cette approche a pu susciter et que, faute de place, on n’abordera pas ici [11], on doit remarquer que son programme lui-même comporte une limite intrinsèque : dans la mesure où elle se focalise sur les traits communs aux différentes sociétés humaines, l’explication par la biologie rejette hors de son propos leurs variations, dans l’espace et dans le temps. Or, ce sont précisément ces variations qui forment la matière de l’évolution sociale et dont une théorie de cette évolution doit rendre compte.

Différences entre évolution sociale et biologique

Comme on le disait au début de ce texte, bien qu’il possède un caractère d’évidence par rapport à celui des espèces vivantes, le changement social apparaît, avec le recul, beaucoup plus difficile à théoriser. Comment expliquer ce paradoxe ? La réponse tient en trois points principaux.

Qu’est-ce qu’une « espèce » de société ?

Pour commencer, s’il est si difficile de proposer un raisonnement rigoureux à propos des sociétés, c’est qu’on ne dispose d’aucun critère formel pour déterminer le niveau d’abstraction pertinent qui définirait les types à partir desquels on pourrait mener l’analyse. Autrement dit, il n’existe rien en matière sociale qui serait l’équivalent du concept d’espèce, sur lequel la biologie a pu s’appuyer. Celui-ci n’est certes pas exempt de difficultés. Le critère de l’interfécondité, par lequel l’espèce est communément définie, s’avère inopérant pour des organismes à reproduction non sexuée, ou pour certains végétaux qui s’hybrident spontanément. Et dans tous les cas, il peine par essence à appréhender les phénomènes dynamiques : ainsi, un groupe A peut être interfécond avec un groupe B, lui-même interfécond avec un groupe C, sans que A et C soient eux-mêmes interféconds. En dépit de cela, l’espèce a fourni une base solide, et qui s’imposait aux yeux de tous, pour élaborer des raisonnements évolutionnistes en biologie. Or, en matière sociale, il n’existe rien qui puisse être assimilé au critère d’interfécondité. Chacun sent bien que parmi les innombrables sociétés qui ont existé, certaines sont très similaires et d’autres, au contraire, fort différentes ; il existe donc, à l’évidence, des types sociaux. Mais, malgré les innombrables tentatives en ce sens, aucun critère ne s’est jamais imposé, qui permettrait un accord minimal sur leur définition et leur recensement.

Plus complexe que les êtres vivants

À ce premier problème s’ajoute le fait que les sociétés sont des objets sinon plus complexes, en tout cas moins cohérents que les êtres vivants ; elles présentent en effet le plus souvent ce que, faute de mieux, on pourrait appeler un caractère composite. Dans le monde de la biologie, de nombreuses propriétés s’excluent mutuellement : un animal ne peut être à la fois unicellulaire et pluricellulaire, vertébré et invertébré, homéotherme et hétérotherme, à plumes et à poils, etc. Les sociétés, elles, combinent ou superposent volontiers différentes valeurs pour le même caractère, quoique de manière et dans des proportions variables. Il existe par exemple trois manières fondamentales de transférer les biens : le don, l’échange et le transfert obligatoire (pour un argumentaire sur cette typologie des transferts de biens, voir [12]). Or, il n’existe aucune société connue dans laquelle l’une de ces modalités serait absente – ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elles sont présentes partout de la même manière, et encore moins que la physionomie générale qui résulte de la combinaison soit partout la même. Dans un autre ordre d’idées, on peut évoquer les formes de propriété qui, en plus de couvrir une gamme de possibilités très étendue, coexistent souvent les unes avec les autres : dans notre propre société, censée incarner le règne de la propriété privée stricto sensu, non seulement celle-ci n’est pas tout à fait sans limites, mais elle est loin d’être hégémonique. On pourrait également citer les régimes juridiques gouvernant le travail : l’esclavage pur et simple, diverses formes de dépendances juridiques et le salariat dit « libre » ont ainsi coexisté dans bien des sociétés.

Il existe certes quelques caractères qui échappent à cette généralité et qui sont plus discriminants : on pense par exemple à la monnaie ou à l’État, qui sont loin d’être des universaux. Cependant, outre le fait que ces caractères restent assez peu nombreux, leur émergence s’est souvent effectuée au travers d’un processus relativement lent. Ainsi – et cela rejoint en partie le constat précédent – quel que soit le trait social considéré, on rencontre de nombreux cas intermédiaires qu’il est bien difficile de ranger d’un côté ou de l’autre de la ligne de démarcation. Par exemple, dans certaines sociétés connaissant l’agriculture, une partie des ressources alimentaires est tout de même fournie par la chasse ; et dans bien des États anciens subsistent des coutumes et des institutions typiques de sociétés qui en sont dépourvues. Pour résumer la situation de manière imagée, on peut dire que si, dans le monde du vivant, on rencontre quelques ornithorynques – cet animal qui défia les biologistes du fait qu’il pond des œufs tout en allaitant ses petits – le monde social, lui, est presque exclusivement peuplé d’ornithorynques de toutes sortes.

Pas d’arbre de l’évolution des sociétés

Le troisième facteur qui rend la théorisation de l’évolution sociale si ardue découle de ce que l’on pourrait appeler sa morphologie générale. Dans le monde vivant, l’évolution est semblable à un arbre : à de très rares exceptions ou nuances près (voir le débat actuel autour de ces questions [13, 14]), le changement s’effectue par une différenciation (la spéciation) et l’interruption de certaines branches. Une espèce donnée n’a qu’une seule série d’ancêtres, par laquelle on peut idéalement remonter jusqu’à la forme de vie originelle. Il est donc possible de forger une classification phylogénétique, c’est-à-dire formée d’un emboîtement de catégories qui épouse les spéciations successives. Il faut cependant noter qu’une telle approche, si elle possède le grand avantage de procéder d’un critère formel, amène à regrouper des espèces parfois morphologiquement très éloignées les unes des autres : elle considère par exemple que le thon, poisson osseux, est plus proche de l’être humain que du requin. Certains plaident donc pour privilégier la proximité morphologique sur la proximité généalogique, au moins dans certains contextes (voir par exemple [15]). Ils proposent ainsi d’accepter d’en revenir à des groupes dits « paraphylétiques », c’est-à-dire qui excluent certains descendants d’un ancêtre commun, et de regrouper les thons et les requins sous le nom de « poissons », ce que la classification phylogénétique proscrit. Les sociétés, elles, ne se contentent pas de se différencier à partir d’une souche commune, mais ne cessent d’échanger des éléments matériels ou culturels, un phénomène connu sous le nom de diffusion (par opposition aux innovations internes). Ainsi, l’évolution sociale ne dessine pas un arbre, mais un entrelacs de trajectoires qui fusionnent tout autant qu’elles divergent. Il n’est donc pas possible de concevoir une classification sur une base phylogénétique (voir encadré). La classification ne peut donc être que paraphylétique, avec toutes les difficultés que soulève alors l’absence de critères formels pour définir les groupes.

Ce qui précède explique que la science des sociétés, alors même qu’elle est vieille de plusieurs siècles, ne soit jamais parvenue à élaborer une classification générale de son objet qui fasse consensus, même dans ses grandes lignes (pour une des tentatives les plus rigoureuses à ce jour – et une critique des classifications précédentes –, voir [16]). Pire, nombre d’anthropologues ont de fait renoncé à poursuivre cet objectif et, de ce côté de l’Atlantique tout au moins, regardent d’un œil suspect, sinon franchement hostile, toute tentative en ce sens.

Un programme de recherche

Élaborer, pour les sociétés, une théorie de l’évolution dont la rigueur et la pertinence puissent se mesurer à celles qui prévalent en matière biologique implique des tâches qui se situent à des niveaux différents.

Rassembler la matière première de l’analyse

Pour commencer, il faut rassembler sa matière première et, pour cela, reconstituer des séquences historiques desquelles la théorie puisse procéder et qu’elle éclaire en retour. Cette tâche relève bien sûr de l’histoire (et de l’ethno-histoire), mais ces disciplines ne peuvent traiter que des seules sociétés qui connaissaient l’écriture, ou à propos desquelles d’autres, plus ou moins bien informées, ont écrit. L’apport de l’archéologie est donc indispensable, même si celle-ci appréhende infiniment plus facilement les traces matérielles que les rapports sociaux. Il faut par exemple déterminer la chronologie de phénomènes tels que l’agriculture, l’élevage, la métallurgie, etc., en constatant le cas échéant que leur ordre d’apparition diffère selon les lieux. On sait par exemple aujourd’hui que la sédentarisation, longtemps tenue comme liée à l’agriculture, peut fort bien s’articuler à certains systèmes techno-économiques de chasse-cueillette : l’exemple classique est celui des Indiens qui vivaient le long de la côte Pacifique de l’Amérique du Nord. De même, le polissage de la pierre ou la poterie, jadis considérés comme des marqueurs du Néolithique, ont pu parfois le précéder de plusieurs millénaires. Cependant, à un certain niveau d’abstraction, la théorie conserve un certain degré d’indépendance vis-à-vis de l’histoire au travers de laquelle elle s’incarne. De même que reconsidérer la trajectoire évolutive suivie par tel ou tel embranchement du vivant n’amène a priori pas à réviser la théorie de la sélection naturelle, la révision d’une séquence historique n’implique a priori pas celle de la théorie de l’évolution sociale elle-même.

Spécifier un mécanisme élémentaire d’évolution

Une théorie de l’évolution sociale devrait également spécifier le mécanisme évolutif élémentaire, celui au travers duquel les mutations surviennent et sont adoptées (ce qu’on pourrait appeler son niveau « micro »). Dans le domaine de la biologie, ce point constitua la grande controverse entre lamarckisme et darwinisme (pour rappel, le premier affirmait que les caractères acquis au cours de l’existence individuelle étaient transmis biologiquement à la génération suivante, ce que rejetait le second). On peut cependant douter que ce niveau possède la même importance en matière sociale qu’en matière biologique. Les sociétés ne changent pas d’une manière simple et formalisable, et toute tentative de réduire leurs mutations à un mécanisme précis est sans doute vouée à l’échec.

Quels déterminants macroscopiques ?

Parallèlement à l’approche « micro », la théorie doit comporter une approche « macro ». Celle-ci est ici centrale. Si, dans une large mesure, la physionomie générale de l’évolution biologique se déduit de ses mécanismes élémentaires (mutations aléatoires, spéciation, extinction…), il n’en va pas de même en matière sociale, pour les raisons exposées précédemment. Pour l’essentiel, les propositions susceptibles de fonder une théorie de l’évolution sociale sont contraintes de se situer d’emblée à un niveau plus général. Fondamentalement, les trajectoires sociales sont-elles conditionnées par les idées et les valeurs culturelles ? Ou ces idées sont-elles elles-mêmes, comme le soutiennent les différentes déclinaisons du matérialisme, le fruit de déterminismes environnementaux et techniques ? Les formes sociales se succèdent-elles de manière chaotique, ou perçoit-on des tendances générales, telles que l’élargissement des communautés politiques ou la hausse de la productivité économique ?

Une classification pertinente des sociétés

Le point le plus essentiel, qui constitue le pilier central de l’édifice, et sans lequel ce qui précède restera au mieux à l’état d’ébauche : une théorie satisfaisante de l’évolution sociale est inséparable d’une classification pertinente des sociétés qui, dans une large mesure, reste encore à élaborer.

On ne peut considérer les réponses qui ont été jusqu’ici apportées à ces quatre points – et tout particulièrement au dernier – comme définitives, loin s’en faut. Mais leurs faiblesses, supposées ou réelles, ne remettent nullement en cause la pertinence du programme scientifique évolutionniste lui-même ; elles rendent au contraire son investigation d’autant plus nécessaire.

1 | Morgan L, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Smithsonian Institution, 1871.

2 | Testart A, préface à Morgan L, La société archaïque, Anthropos, 1985.

3 | Darwin C, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, John Murray, 1871.

4 | Tort P, Darwin et le darwinisme, PUF, « Que sais-je ? », 2005.

5 | Geary DC, Hommes, femmes. L’évolution des différences sexuelles humaines, De Boeck, 2003.

6 | Kimura D, Cerveau d’homme, Cerveau de femme ?, Odile Jacob, 2001.

7 | Chagnon N, Yanomamö, The Fierce People, Holt McDougal, 1968.

8 | Gat A, War in Human Civilization, Oxford University Press, 2008.

9 | Wrangham R, “Evolution of coalitionary killing”, Am J Phys Anthropol, 1999.

10 | Boyer P, Et l’homme créa les dieux, Robert Laffont, 2001.

11 | Tort P (dir.), Misère de la sociobiologie, PUF, 1985.

12 | Testart A, Critique du don, Syllepse, 2007.

13 | Miska EA, Ferguson-Smith AC, “Transgenerational inheritance : Models and mechanisms of non-DNA sequence-based inheritance”, Science, 2016, 354 :59-63.

14 | Laland K et al. “Does evolutionary theory need a rethink ?”, Nature, 2014, 514 :161-4.

15 | Aubert D, « Une nouvelle mégaclassification pragmatique du vivant », Médecine-Sciences, 2016, 32 :497-9.

16 | Testart A, Éléments de classification des sociétés, Errance, 2005.

Par-delà ses nombreuses contributions à l’anthropologie [1], l’œuvre d’Alain Testart est animée par l’ambition de concevoir une classification rigoureuse des formes sociales et d’étudier comment les sociétés peuvent passer de l’une à l’autre de ces catégories. Le critère primordial de cette classification concerne les formes économiques. Alain Testart définit ainsi trois « mondes » :

- Le monde I, constitué des sociétés sans « richesse socialement utile ». Les biens matériels ne peuvent servir à solder des obligations juridiques comme le « prix de la fiancée » (dû aux beaux-parents lors du mariage) ou le wergeld (c’est-à-dire le rachat d’une offense ou d’un crime). Les paiements en bien étant inconnus, on paye de sa personne, par exemple en s’engageant à fournir certains services pendant une durée donnée, ou en se voyant infliger des dommages physiques par la partie lésée. Ainsi, « ces sociétés diffèrent complètement des sociétés avec richesse. La domination n’y est pas nécessairement absente mais s’établit sur de tout autres bases, résultant de dépendances inscrites dans la parenté ou de l’usage de la violence intrinsèque à la vie politique. »

- Le monde II, constitué des sociétés à richesses (où existent des formes de prix de la fiancée et de wergeld), mais où la propriété de la terre est fondée « sur l’usage effectif de la terre, sur le fait qu’on la travaille ». Il existe des inégalités de richesse (et les rapports de domination qui leur sont liés), mais pas de véritables classes sociales : cette forme de propriété rend quasiment impossible la rente foncière, et donc l’apparition d’un clivage social fondé sur la possibilité d’accaparer le capital productif (les terres cultivables).

- Le monde III, constitué des sociétés reconnaissant la propriété foncière indépendamment de l’usage fait des terres (la propriété y est « fundiaire », c’est-à-dire attachée au fonds de terre). Dans ces sociétés, il est possible pour un propriétaire de percevoir durablement un loyer alors même que ce n’est pas lui, mais son locataire, qui travaille la terre. « La forme fundiaire de la propriété de la terre est donc la condition de la rente foncière et d’une structure sociale qui oppose les propriétaires des moyens de production à ceux qui ne le sont pas. Ni ce type de propriété ni cette structuration sociale n’existent » dans les sociétés du monde II, bien qu’elles connaissent la richesse.

Testart note par ailleurs que « l’organisation politique [...] fournit un autre principe de classification, tout aussi fondamental. Ces deux critères, économique et politique, sont indépendants, du moins ne voyons-nous pas de lien de causalité entre les deux. Mais il se trouve, et c’est seulement une constatation, que les sociétés du monde I ne sont jamais étatiques, tandis que celles du monde III le sont toujours » [2].

Références

1 | Barry et al., « Alain Testart (1945-2013) », L’Homme, 2014.

2 | Testart A, « Comment classer les sociétés », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 2007, 9 :15.

Publié dans le n° 335 de la revue

Partager cet article

L'auteur

Christophe Darmangeat

Christophe Darmangeat est anthropologue social, maître de conférences (HDR) à l’Université Paris Cité, membre du (…)

Plus d'informationsÉvolution et faits sociaux

L’évolution explique-t-elle les faits sociaux ?

Le 10 février 2021![[Lyon - Vendredi 07 novembre à 19h30] Sensibilité et conscience animale](local/cache-gd2/44/21874b572be71823fb33a09f47fb25.png?1762031823)

[Lyon - Vendredi 07 novembre à 19h30] Sensibilité et conscience animale

Le 7 novembre 2025

De l’humour dans la recherche scientifique

Le 19 juillet 2022

Risque de morsure de chien, ou le retour de la science

Le 31 mai 2022

La Science face à la conscience… animale

Le 18 septembre 2021