Un historique de la gestion des déchets nucléaires

Publié en ligne le 1er juin 2023 - Nucléaire -

La gestion des déchets nucléaires fait aujourd’hui l’objet d’une réglementation précise et, depuis 1991, l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs), agence publique placée sous la tutelle des ministères de l’Énergie, de l’Environnement et de la Recherche, a pour mission « de trouver, mettre en œuvre et garantir des solutions sûres pour protéger les générations présentes et futures des risques que représentent les déchets radioactifs » [1]. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Retour sur une histoire mouvementée.

Après la Seconde Guerre mondiale, la recherche et ses applications autour de l’énergie nucléaire se sont rapidement développées, avec en corollaire la production de déchets nucléaires. Au début des années 1960, avec le développement d’armes nucléaires et la mise en service des premières centrales électronucléaires, cette production devint suffisamment importante pour que l’on s’interroge sur la manière de les gérer. En effet, la radioactivité de ces déchets fait qu’ils ne peuvent pas être traités comme des déchets classiques. Ainsi, en 1969, le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) décide-t-il d’implanter un premier centre de stockage de déchets radioactifs à La Hague (dans la Manche), à proximité de son centre de retraitement du combustible.

L’immersion en mer

Dans un premier temps, la solution (de facilité) utilisée avait été de les immerger en mer. Cette option offre en effet plusieurs avantages. L’eau joue le rôle d’écran, permettant ainsi aux rayonnements ionisants de ne pas atteindre la surface, et même de rester confinés dans une zone restreinte autour de la source. Les déchets les plus radioactifs étaient conditionnés dans des fûts métalliques ou en béton avant d’être immergés. En cas de fuite d’un fût, la dilution via les courants marins diminue la concentration et fait donc baisser le risque.

C’est ainsi que les États-Unis ont procédé aux premières immersions en 1946 à 80 kilomètres au large de la Californie, suivis quelques années plus tard par les Britanniques. Ce n’est qu’en 1958 que la communauté internationale règlementera ces immersions. L’article 25 de la convention des Nations unies sur la haute mer précise ceci [2] :

- « Tout État est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution des mers due à l’immersion de déchets radioactifs en tenant compte de toutes normes et de toutes réglementations qui auront pu être élaborées par les organismes internationaux compétents.

- Tous les États sont tenus de coopérer avec les organismes internationaux compétents à l’adoption de mesures tendant à éviter la pollution des mers ou de l’espace aérien surjacent, résultant de toutes activités qui comportent l’emploi de matériaux radioactifs ou d’autres agents nocifs. »

Un groupe d’experts, sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), a examiné les différentes mesures possibles et a statué en 1961 que ces immersions pourraient se poursuivre à condition d’avoir lieu dans des sites spécialement choisis à ces fins, et sous l’égide d’une autorité compétente [3]. En 1967, l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE commença donc à coordonner les opérations pour les États européens.

Par la suite, la convention de Londres en 1972 a interdit l’immersion de déchets de haute activité, et limité celle des autres déchets radioactifs [4]. Un moratoire a été décidé à compter de 1982, conduisant en 1993 à une interdiction complète des immersions [5]. Hors Union soviétique, les dernières immersions eurent lieu en 1982, à 100 km au large des côtes françaises du golfe de Gascogne, dans une campagne réunissant des déchets provenant de Belgique, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Suisse.

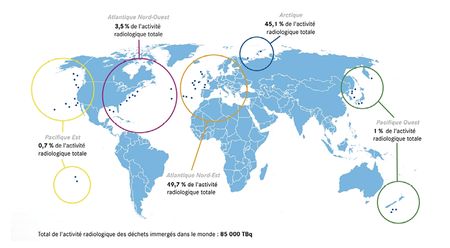

Les sites choisis par les différents États sont situés dans des zones profondes, chacun ayant ses sites privilégiés. On remarque néanmoins que 95 % de la radioactivité a été déposée en Atlantique Nord-Est par les États occidentaux et en Arctique par l’URSS.

La France n’a participé qu’à deux campagnes de mise à la mer de déchets radioactifs, en 1967 et en 1969. Un total de près de 15 000 tonnes, pour une activité cumulée de 54 térabecquerels (TBq – voir encadré) a été immergé à 400 km au large de la Galice et à 900 km à l’ouest de la Bretagne. À titre de comparaison, à la fin de son remplissage en 1994, le centre de stockage de la Manche avait un inventaire total de 41 388 TBq [6], et un seul des colis vitrifiés entreposés à la Hague a une radioactivité d’environ 10 000 TBq. La radioactivité immergée par la France représente moins de 1 % de la radioactivité stockée au centre de stockage de la Manche.

Source : « Les déchets radioactifs immergés », brochure de l’Andra. Sur andra.fr

Cependant, les deux campagnes décrites ci-dessus ne concernaient que des déchets issus d’activités civiles. Concernant les déchets d’origine militaire, quelques immersions ont eu lieu en Polynésie française, non loin de Mururoa, ancien site d’essais nucléaires français, et de l’atoll d’Hao qui accueillait la base aérienne 185 et servait de base logistique au centre d’expérimentations du Pacifique. Ces immersions portaient une activité totale de 83 GBq et les dernières ont eu lieu en 1982 au large de Mururoa, sur le site appelé Oscar, à 10 km de l’atoll [7]. Il s’agit donc là d’une activité totale considérablement plus faible que celle des déchets civils immergés dans l’Atlantique.

Comme précisé plus haut, les immersions réalisées par la France et les autres pays européens se sont arrêtées en 1982, mais les sites ne sont pas restés sans surveillance. Un programme d’étude et de surveillance des sites occidentaux existait dans les faits depuis 1967, grâce notamment aux données récoltées par les navires de recherche qui ont opéré dans les zones d’immersion. Les mesures faites ne montrent aucune augmentation de la radioactivité autour des zones au-delà des fluctuations de radioactivité naturelle [7]. Ce programme de surveillance de l’OCDE s’est arrêté en 1995 car la faible radioactivité et l’absence de perspective d’évolution ne rendaient plus nécessaire une surveillance continue de ces sites.

Un an plus tard, la France arrêtait ses essais nucléaires dans le Pacifique. Le gouvernement français a alors demandé à l’AIEA de réaliser une cartographie radiologique des sites expérimentaux pour servir de base à leur surveillance radiologique. Un suivi continu d’échantillons prélevés annuellement à proximité des sites de stockage n’a pas montré d’augmentation de la radioactivité [7], les grandeurs mesurées aujourd’hui dans le lagon et à proximité des sites d’enfouissement étant par ailleurs au niveau des limites de détection.

Même si aucun impact environnemental n’a pu être mis en évidence, cette méthode de gestion des déchets nucléaires par immersion n’était pas satisfaisante : ils n’étaient pas confinés et pouvaient se trouver en contact avec la biosphère ; on pouvait craindre des processus de bioconcentration le long de la chaîne alimentaire. Avec l’interdiction de l’immersion des déchets de haute activité et la perspective d’une interdiction similaire pour tous les déchets, les États producteurs se sont mis en quête de nouveaux moyens de gestion.

Le stockage comme alternative à l’immersion

Dès 1957, l’Académie nationale des sciences aux États-Unis recommande le stockage géologique. Ainsi, dans les années 1970, les États-Unis stockent une partie de leurs déchets – d’origine militaire – sur l’île Runit dans l’archipel des Marshall (océan Pacifique). En France, le stockage est également validé comme alternative à l’immersion, mais dans un centre en surface. En 1969 est donc ouvert le centre de stockage de la Manche, ou CSM, dans la péninsule du Cotentin, près de ce qu’on appelle encore l’usine atomique, aujourd’hui connu sous le nom d’Orano-La Hague.

Si le stockage est aujourd’hui maîtrisé, cela n’a pas forcément été le cas pour ces deux sites qu’on pourrait qualifier de pilotes. Aux États-Unis et en France, comme ailleurs dans le monde, il est maintenant la règle que les déchets, mis en colis, soient stockés dans des alvéoles en béton afin d’assurer des barrières supplémentaires d’étanchéité, et donc de confinement. Pourtant, une telle structure n’a pas toujours été utilisée. Ainsi, à Runit, comme dans les premiers temps du centre de stockage de la Manche, les colis étaient au contact direct du sol. Le confinement de la radioactivité nécessitait alors une étanchéité parfaite de tous les conteneurs. Or, la perfection n’existant pas, il y a eu des fuites, que ce soit via la marée aux îles Marshall ou via les eaux pluviales infiltrées en Normandie, permettant alors à la radioactivité d’entrer en contact avec la biosphère.

Le becquerel, Bq : l’unité de mesure de l’activité

L’activité d’une source radioactive se caractérise par le nombre de transformations (anciennement appelées désintégrations) de noyaux atomiques instables qui s’y produisent par seconde. Son unité de mesure, appelée becquerel (Bq) du nom du physicien français et prix Nobel de physique Henri Becquerel (1852-1908) qui découvrit le phénomène de la radioactivité, correspond à une transformation nucléaire par seconde.

La connaissance de cette grandeur constitue un bon indicateur de l’importance d’une émission de rayonnements ionisants, puisque chaque transformation nucléaire est accompagnée de l’émission d’un ou de plusieurs types de rayonnements ionisants, particules et ondes électromagnétiques.

Cependant, elle est insuffisante pour en évaluer le risque. Deux sources radioactives de même activité, mais de compositions différentes, pouvant émettre des rayonnements de natures différentes et ne pas rayonner la même quantité d’énergie, n’exposent pas, en effet, nécessairement au même risque.

Afin de pouvoir comparer entre elles des sources de différentes natures mais de même activité, et pour des raisons de commodité pratique, l’activité est souvent rapportée à la masse ou au volume de la source radioactive selon que celle-ci est solide, liquide ou gazeuse. L’activité est alors exprimée par unité de masse (g, kg, t) ou de volume (l, m3). De plus, le becquerel étant une petite unité, ses multiples sont très souvent utilisés : le millier de becquerels ou kilobecquerel (kBq), le million de becquerels ou mégabecquerel (MBq), le milliard de becquerels ou gigabecquerel (GBq) et le millier de milliards de becquerels ou térabecquerel (TBq).

Ordre de grandeur de l’activité de quelques sources radioactives naturelles.

Eau de pluie : 0,5 Bq/l (soit 500 Bq par m3). Eau de mer : 14 Bq/l (soit 14 000 Bq par m3 ou 14 TBq/km3). Lait : 70 Bq/l. Poisson : 100 Bq/kg. Corps humain : 120 Bq/kg.

Source : site de l’ASN

Ces sites sont donc surveillés pour évaluer notamment les conséquences de ces fuites ou celles d’autres problèmes de structure qui pourraient advenir. Ainsi, à Runit, le dôme en béton du puits a présenté des craquelures qui ont fait la une de la presse en 2019, poussant à une enquête du Department of Energy (ministère de l’Énergie des États-Unis). Dans un rapport rendu l’année suivante [8], l’organisme précise que, avec les travaux de renforcement du béton extérieur qui avaient été effectués, il n’y a pas de risques de diffusion de radionucléides à l’extérieur ou de risques pour l’intégrité de la structure. Le rapport a aussi analysé un potentiel effet des fuites dans l’environnement marin alentour. Aucun effet mesurable n’a été observé. En France, le niveau de radioactivité, notamment en tritium, est mesuré en continu dans les eaux d’écoulement, qui sont prélevées pour être gérées dans un site spécifique. Les mesures indiquent que, malgré les fuites du centre de stockage de la Manche, les niveaux de radioactivité sont bien en dessous des seuils autorisés, avec un effet trop faible pour être identifié sur les populations ou la biosphère [9].

Le stockage des déchets en subsurface a été amélioré. Le puits de l’île Runit a été fermé au profit d’un site sur le territoire des États-Unis. Au centre de stockage de la Manche, les colis de déchets à vie courte sont maintenant stockés dans des alvéoles en béton et empilés de manière à optimiser le stockage.

La gestion des différentes catégories de déchets

En France, c’est l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) qui a la charge de cette activité, à la fois pour le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Les déchets radioactifs sont gérés en fonction de leur durée de vie et de leur niveau de radioactivité (voir encadré ci-dessous).

Les déchets à vie très courte sont pour beaucoup d’origine médicale ou de la recherche, et sont gérés par gestion de la décroissance radioactive : ils sont entreposés dans des locaux sécurisés le temps que la radioactivité devienne suffisamment faible pour ne plus être détectable, et sont ensuite traités comme des déchets conventionnels.

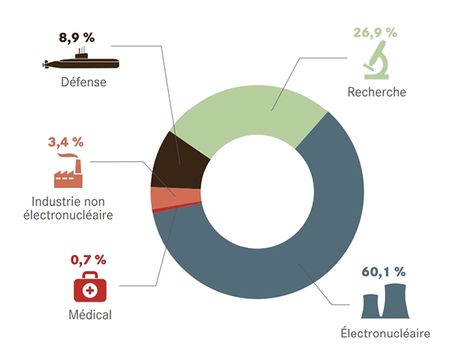

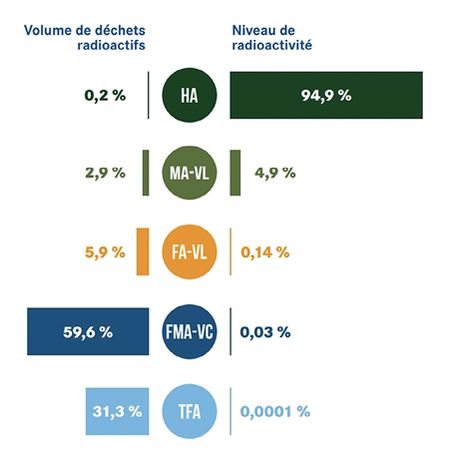

Les autres catégories de déchets viennent en très grosse majorité de l’exploitation de l’énergie nucléaire à des fins électrogènes, sur l’ensemble du cycle de vie de l’activité. Fin 2017, cela représentait un volume total de 1 620 000 m3, mais avec des niveaux de radioactivité différents. Par exemple, près de 95 % de la radioactivité des déchets sont concentrés dans 0,2 % de ce volume total.

Source : Andra, « Les essentiels de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs », 2022. Sur inventaire.andra.fr

Le centre de stockage de l’Aube, qui a pris la succession de celui de la Manche, est conçu pour recevoir les déchets à vie courte dont la radioactivité aura très fortement diminué après une centaine d’années. D’autres sites sont prévus pour les déchets de très faible activité et pour les déchets à vie longue dont l’activité est moyenne ou forte.

Les déchets de très faible activité ne sont pas partout traités de la même manière. Aux États-Unis par exemple, ils sont classés dans la même catégorie que les déchets de faible activité. En France, des textes réglementaires ont été publiés récemment [10] dans le but de tenir compte du volume de ce type de déchets qui sera produit lors du démantèlement du parc de production nucléaire aujourd’hui en exploitation. Au niveau européen, c’est une directive prise dans les années 1990 qui institue un principe qui sera utilisé dans presque tous les pays européens [11].

Le « seuil de libération » est le niveau de radioactivité d’un déchet en dessous duquel il est possible de le traiter comme un déchet classique et le recycler. L’expérience et les données scientifiques disponibles montrent que, en dessous d’un certain seuil, il n’y a pas d’effet mesurable sur la biosphère. Tous les pays européens ont choisi cette voie, sauf la France. La question de mettre en place une telle réglementation a été posée à la fin des années 1990 mais le gouvernement de l’époque a choisi de ne pas le faire. Dans la réglementation française, toute matière qui est passée sur un site nucléaire, et quel que soit son niveau de radioactivité, doit donc être traitée comme un déchet radioactif et ne peut être recyclée. Un site de stockage dédié a été créé dans l’Aube pour accueillir ce type de déchet de très faible activité, qui ne nécessite donc pas d’alvéoles en béton pour assurer le confinement. Notons cependant qu’en février 2022, la réglementation a été modifiée afin d’introduire un seuil de libération dérogatoire pour certains déchets métalliques afin qu’ils puissent être recyclés dans l’industrie. Une installation permettant de le faire, appelée Technocentre, est en projet à EDF et devrait être installée à côté du site de la centrale de Fessenheim qui a fermé en 2020.

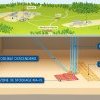

La dernière catégorie, les déchets de moyenne et haute activité à vie longue, est celle dont la mise en place effective est la moins avancée. Pourtant, la question se pose depuis des décennies à leur sujet. Dès 1970, les États-Unis ont acté le stockage géologique pour ce type de déchet, et avaient validé en 1982 le site de Yucca Mountain pour ce faire. Cependant, ce projet a ensuite été abandonné, non pas pour des raisons de sûreté, mais pour des raisons politiques et d’acceptabilité par la population locale. Le gouvernement fédéral est encore à la recherche d’un site idoine. En attendant, les déchets de haute activité sont entreposés à sec (pas en piscines) sur différents sites, souvent sur le site même de la centrale nucléaire qui les a produits. Notons cependant que, en ce qui concerne les déchets militaires, le stockage en couche profonde est opérationnel sur le site de WIPP [12].

Dans les autres pays européens, le procédé choisi par les États confrontés au problème est similaire. Le premier centre de stockage en couches géologiques profondes [13] sera mis en service en Finlande à l’horizon 2025 dans un sous-sol granitique. En France, le procédé de décision est un modèle mêlant démocratie représentative, expertise scientifique et démocratie participative. La loi Bataille, en 1991 a donné quinze ans aux scientifiques pour étudier trois possibilités : un stockage en couches géologiques profondes, un entreposage en subsurface à long terme, et la transmutation. C’est finalement le stockage qui a été retenu, proposé en débat public qui y introduira le concept de réversibilité tel qu’il existe aujourd’hui pour le projet Cigéo (le projet français de centre de stockage profond de déchets radioactifs prévu pour être implémenté à Bure dans la Meuse). Contrairement à la Finlande, le choix de la couche géologique s’est porté sur l’argilite du Callovo-Oxfordien – absent du sous-sol finlandais – plutôt que sur le granit, car elle offre de meilleures propriétés de confinement. L’acceptation sociale de ce type de stockage est très variable : beaucoup d’opposition aux États-Unis, très peu en Finlande, et une situation intermédiaire en France.

Les questions de gestion des déchets nucléaires sont aujourd’hui bien mieux maîtrisées, tant sur le plan technique qu’industriel. Mais les questions sociales sont devenues prépondérantes [14].

1 | Site de l’Andra.

2 | Organisation des Nations unies, « Convention des eaux territoriales et zone contigüe », 1958. Sur treaties.in.org

3 | International Atomic Energy Agency, “Radioactive-Waste disposal into the sea”, Safety series n° 5, 1961. Sur iaea.org

4 | Organisation maritime internationale, « Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets », 24 mars 2006. Sur imo.org

5 | « Nucléaire : interdiction définitive du déversement en mer des déchets », Les Echos, 16 novembre 1993. Sur lesechos.fr

6 | Turpin M, « La situation du centre de stockage de la Manche », rapport public, 1er janvier 1996. Sur viepublique.fr

7 | Andra, « Déchets radioactifs immergés : dossier thématique de l’Inventaire national des matières et déchets radioactifs », mars 2017. Sur andra.fr

8 | United States Department of Energy, “Report on the status of the Runit Dome in the Marshall Islands”, juin 2020. Sur energy.gov

9 | Autorité de sûreté nucléaire, « Synthèse du dossier du maître d’ouvrage pour le débat public sur le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs », 2019. Sur connaissancedesenegries.org

10 | Légifrance, « Décret n° 2022-174 relatif à la mise en œuvre d’opérations de valorisation de substances faiblement radioactives », Journal Officiel, 14 février 2022. Sur legifrance.gouv.fr

11 | Légifrance, « Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants », JOUE, 29 juin 1996.Sur legifrance.gouv.fr

12 | « Waste Isolation Pilot Plant », page Wikipedia. Sur wikipedia.org

13 | Bonin B, « Peut-on stocker les déchets nucléaires en formation géologique profonde ? », SPS n° 324, avril 2018. Sur afis.org

14 | Nifenecker H, « La gestion des déchets nucléaires », SPS n° 280, avril 2008. Sur afis.org

Publié dans le n° 343 de la revue

Partager cet article

L'auteur

Nucléaire

Conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima

Le 7 juin 2023Communiqués de l'AFIS

![[Grenoble - jeudi 20 novembre 2025 à 18h30] Conférence : la radioactivité donne-t-elle vraiment le cancer ?](local/cache-gd2/a5/766e6d3950d5169457e31d238eb93d.png?1762508918)

![[Conférence en ligne - Mardi 18 février 2025 à 20h00] Essais nucléaires français dans le Pacifique : quelles conséquences ?](local/cache-gd2/10/d711cbed39feccb1cfe5c0ace4f540.png?1739282785)

![[Conférence en ligne - 12 mars 2024 (20h)] Comment tripler la puissance nucléaire dans le monde en 2050 ?](local/cache-gd2/a0/cca2793d584ae4680a0810d51503a0.png?1724967309)