Production agricole et préservation de l’environnement : est-ce possible ?

Publié en ligne le 19 juin 2020 - Environnement et biodiversité -

La pression mise sur l’environnement par la population humaine ne fait aucun doute. Le changement climatique est une réalité dont chacun commence à percevoir les incidences pour sa vie quotidienne ou via des images frappantes, comme celle des températures très élevées observées au Groenland cet été [1]. Les différents rapports du Giec montrent clairement la trajectoire que nous emprunterons si l’accord de Paris n’est pas mis en œuvre, avec en particulier la perspective d’une élévation de la température moyenne de 4 °C en 2100. Il y a donc, de ce point de vue, une réelle urgence à agir car le changement climatique brutal est principalement d’origine anthropique, qu’il s’agisse des émissions de dioxyde de carbone liées au déstockage de carbone fossile, ou des émissions de méthane ou de protoxyde d’azote, trois gaz contribuant majoritairement à l’effet de serre.

La biodiversité est la seconde composante où l’impact des activités humaines est majeur. Le rapport de l’IPBES (Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 1) publié en mai 2019 signalait un déclin rapide de la biodiversité sur tous les continents [2]. Plus directement en lien avec notre milieu et nos activités, on peut se référer à un excellent article scientifique [3] qui montre la perte de 75 % de la biomasse d’insectes dans les zones protégées (sites Natura 2000, réserves naturelles désignées, zones de protection des eaux, etc.) en Allemagne, en un peu moins de trente ans, c’est-à-dire le temps d’une génération humaine. Si la biomasse d’insectes s’effondre dans les zones protégées, c’est qu’ils sont en quelque sorte aspirés par les zones non protégées qui sont devenues quasiment vides. Pourtant, pourront objecter agriculteurs et jardiniers, on constate toujours autant de dégâts provoqués par la présence massive de pucerons. Il n’y a là aucune contradiction. L’ensemble des insectes constitue une chaîne trophique (ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles qui s’autorégulent naturellement, chaque espèce pouvant être à la fois proie et prédatrice). Quand la biomasse s’effondre, c’est le haut de la chaîne qui baisse le plus rapidement et, s’agissant d’insectes, les populations d’auxiliaires (par exemple les coccinelles) ne seront plus suffisantes pour assurer la régulation.

L’agriculture contribue très significativement à ces impacts

Concernant la perte de biomasse d’insectes, les causes en sont les pratiques agricoles, l’usage de pesticides, les changements d’allocation des sols (urbanisation, déforestation) et aussi la faible capacité d’adaptation des insectes à certaines conditions de vie (par exemple, le changement climatique engendre de nouvelles conditions de températures auxquelles les insectes peuvent avoir des difficultés à s’adapter). C’est ce qui ressort d’une méta-analyse faite en 2019 [4], passant en revue plus de 70 articles scientifiques traitant de cette question à l’échelle mondiale, mais avec une majorité de situations européennes.

Concernant les gaz à effet de serre, le rapport du Giec publié en août 2019 signale que l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire représentent 23 % des émissions mondiales [5]. L’impact des activités agricoles est donc réel, même s’il n’est pas prépondérant. L’agriculture européenne contribue à hauteur de 19 % des émissions du continent (pour 2 % du PIB). Cet impact est principalement dû au protoxyde d’azote (N2O) issu de la fertilisation azotée minérale et organique (il représente plus de 50 % des gaz à effet de serre dus aux activités agricoles, devant le méthane issu essentiellement des ruminants et le CO2).

Cependant, l’agriculture est indispensable et devra couvrir les besoins alimentaires d’une population mondiale en croissance avec, de plus, d’importantes transitions alimentaires qui s’opèrent en son sein, et en particulier l’augmentation de la consommation de produits animaux, notamment en Chine où la consommation quotidienne moyenne de protéines animales est passée, entre 1991 et 2010, de 15 à 37 grammes par habitant et par jour. Et le développement de régimes alimentaires moins riches en produits animaux dans les pays dits développés ne compensera pas l’augmentation des besoins de production de biomasse agricole. Donc, la protection des cultures contre les parasites et la fertilisation azotée des cultures sont nécessaires à la production et à la couverture des besoins alimentaires et non alimentaires de la population humaine.

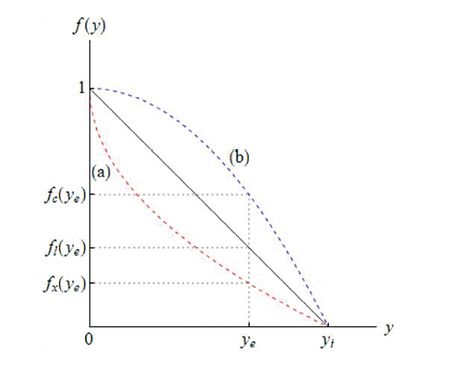

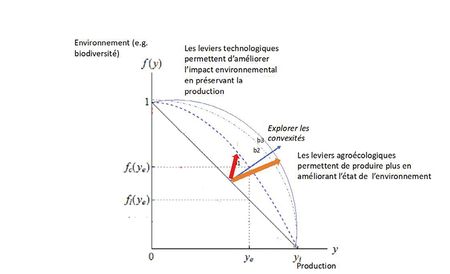

Cette tension illustre bien la relation négative entre production agricole et valeur environnementale mise en avant dès 2005 (voir figure 1). Vouloir produire « en limitant l’impact environnemental » n’est-il pas une manière de légitimer cet impact, de réduire l’environnement à une variable d’ajustement ? Et inversement, pour réduire l’impact environnemental, n’y a-t-il pas d’autre solution que de prôner la décroissance ? En agriculture, cette relation négative est aggravée dès lors que l’on cherche à augmenter la performance productive par unité de surface ou par unité de travail humain en mobilisant davantage d’intrants à impacts environnementaux potentiels, comme par exemple l’énergie pour la traction ou les engrais azotés.

Cette recherche de performance productive mobilise des logiques d’économie d’échelle qui conduisent à une spécialisation des exploitations et des territoires permettant de produire des quantités accrues d’un seul type de production sur une région donnée, avec des matières premières plus homogènes, une logistique facilitée et une transformation industrielle simplifiée. Les transports à longue distance obéissent à la même logique. En matière agricole, ils accélèrent la spécialisation des territoires mais engendrent aussi les déséquilibres locaux d’éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium) au niveau des sols cultivés.

Ainsi, avec la concentration des élevages, de grandes quantités de matières premières végétales (céréales, tourteaux d’oléagineux) sont acheminées vers ces régions spécialisées, conduisant à des excédents d’effluents d’élevage pouvant être la cause de nuisances environnementales fortes comme les marées vertes, alors même qu’il aura fallu mobiliser de fortes quantités d’engrais azotés dans les régions spécialisées en production végétale. Ceci a été bien illustré sur le cas des protéines et de l’azote [7]. Dans le cas de territoire de polyculture-élevage, les effluents d’élevage (lisier, fumier) sont une source importante d’engrais pour la fertilisation des terres agricoles.

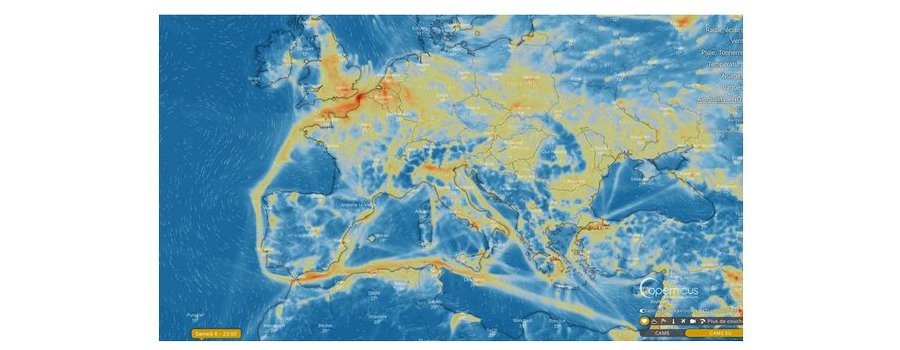

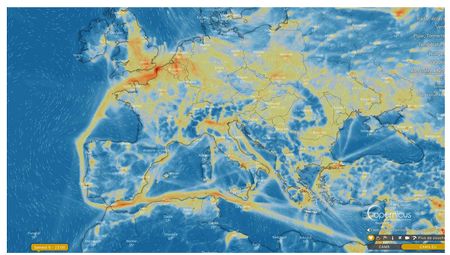

De surcroît, le transport à longue distance entre les régions induit un impact environnemental fort, qu’il s’agisse d’émissions de dioxyde de carbone, de dioxyde d’azote ou de protoxyde d’azote. Les cartes issues du programme Copernicus 2, qui étudie les gaz atmosphériques, sont très illustratives de la relation entre le transport, notamment maritime, et les émissions de polluants (voir figure 2). C’est un point qui n’est malheureusement jamais mentionné dans les débats sur les accords internationaux. Ceci conduit à s’interroger sur deux aspects : (1) qu’est-ce qui conduit à renforcer cette relation négative entre qualité de l’environnement et production agricole, au point qu’elle peut donner l’impression d’être inéluctable ? (2) existe-t-il des options qui permettraient d’améliorer simultanément performance productive et performance environnementale ?

Avant de tenter une réponse à ces deux questions, il faut souligner que cette relation suggère une synchronie des effets productifs et environnementaux. Ce qui est faux : l’impact environnemental est presque toujours différé dans le temps. C’est clairement le cas du changement climatique : les émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui conduisent à un climat plus chaud demain. Il en est de même pour la biodiversité. On peut donc considérer que nous transmettons une « dette environnementale » à la génération suivante.

Dans ses réflexions sur la durabilité et l’écodéveloppement, l’économiste Ignacy Sachs soulignait l’importance de l’équité intergénérationnelle [8]. Ceci a été repris par Maria Angeles Benitez-Salas, directrice générale adjointe de l’agriculture et du développement durable à la Commission européenne, lors du Sommet AgriInnovation du Partenariat européen pour l’innovation à Lisieux le 25 juin 2019, quand elle disait : « L’urgence, c’est le long terme » [9].

Comment concilier environnement et productivité ?

Avant toute chose, et sous réserve évidemment d’une réelle volonté politique partagée et portée par la prise de conscience de la nécessité d’agir rapidement, il faut disposer d’une métrique de l’impact environnemental. Il n’en existe pas à ce jour.

Pour la performance productive, on peut mesurer une production en tonnes de graines par hectare, en litres de lait par vache, en kilogrammes de viande par animal et convertir le tout en euros.

Pour la performance environnementale, on doit se contenter d’indicateurs fondés sur des logiques de moyens et non sur une mesure des résultats obtenus. Et ceci n’est absolument pas satisfaisant. Pour illustrer ce problème, considérons la question suivante : faut-il considérer que la dose d’engrais versée est un indicateur satisfaisant du rendement d’une parcelle de blé ? La réponse est bien évidemment non. Alors comment peut-on imaginer que l’on progressera sur l’évaluation de l’impact environnemental si l’on n’a pas des indicateurs qui prennent en compte les résultats obtenus (biodiversité par exemple), même de façon approximative ? Il y a une urgence à agir de ce point de vue, et avec réalisme. Des indicateurs de biodiversité existent, et même en nombre pléthorique, rendant complexe le choix du plus adapté à une situation donnée, sachant qu’un indicateur, pour être performant, doit être partagé par tous [10].

Pour améliorer conjointement performances productive et environnementale, car la relation négative n’est pas inéluctable, deux grandes orientations sont possibles (figure 3).

L’agriculture de précision

La première, que l’on peut qualifier d’agriculture de précision, vise à assurer un apport d’intrants au plus proche des besoins des plantes ou des animaux. C’est déjà ce qui est largement pratiqué en France et en Europe, avec toutefois la possibilité de prendre également en compte les dimensions infra-parcellaires (pour la fertilisation, l’irrigation, la protection des cultures) ou d’alimenter les animaux au plus proche des besoins de chaque individu, ce qui n’est appliqué à ce jour qu’en élevage bovin laitier. Au niveau de l’ensemble du monde, il existe de grandes marges de manœuvre dans cette voie.

Cette voie restera toutefois largement insuffisante, car elle conduit plutôt au renforcement de la recherche d’économie d’échelle, avec les effets négatifs mentionnés plus haut.

L’agroécologie

La deuxième voie explore un paradigme très différent, à savoir celui qui est porté par l’agroécologie. Derrière ce terme polysémique, puisqu’il couvre à la fois une discipline scientifique, des pratiques agricoles et un mouvement social voire politique, on trouve avant tout la volonté d’exploiter des mécanismes biologiques. L’agroécologie propose de considérer une parcelle cultivée comme une communauté biologique où s’exercent des régulations biologiques (comme, par exemple, le contrôle des bioagresseurs ou la fertilité des sols), que l’augmentation de la diversité biologique va permettre d’améliorer. Cette idée peut également être transposée aux échelons supérieurs que sont l’exploitation agricole ou le territoire. À l’échelle d’un territoire, l’augmentation de la diversité des cultures et la constitution de nouvelles mosaïques paysagères apparaît comme un déterminant majeur pour favoriser la biodiversité dans les paysages agricoles [11]. C’est aussi à l’échelle des territoires que l’interaction entre les productions animales et les productions végétales peut offrir la meilleure combinaison entre performance productive et performance environnementale [12].

Il apparaît assez rapidement que l’analyse et la recherche de grandes options imposent de travailler à des échelles globales (exploitations, filières et territoires) et en mobilisant les dimensions biotechniques, organisationnelles et politiques.

Pour illustrer la déclinaison opérationnelle de cette orientation ambitieuse, mentionnons l’exemple des pesticides. Le ministère de la Recherche et le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) ont lancé en juin dernier un programme prioritaire de recherche ayant pour titre « Cultiver et protéger autrement ». Ce titre peut paraître surprenant, mais c’est bien de produire et protéger autrement dont il est question. Les pesticides ne sont qu’un intrant au service de cet objectif de production. Une synthèse des connaissances a été réalisée sous le pilotage de l’Inra afin d’élaborer des propositions dans le cadre de ce programme [13]. Trois principes d’action ont été identifiés. Le premier consiste à mobiliser la prophylaxie en cherchant à réduire la pression des bioagresseurs, ce qui nécessite de disposer de technologies pour mesurer en temps réel cette pression. Le deuxième vise à déployer des pratiques et des systèmes reposant sur l’agroécologie. Le choix des espèces et des variétés, le biocontrôle (recours à des mécanismes naturels pour la protection des végétaux) et les agroéquipements sont indispensables ici. L’utilisation des associations entre espèces productives, la gestion spatiale des résistances, l’utilisation de plantes de services (cultures intermédiaires et plantes compagnes 3), ou les cultures en relais, permettent d’explorer des horizons ambitieux.

Enfin le troisième principe d’action consiste à mobiliser l’ensemble des chaînes de valeur et des filières de production. En effet, tout l’effort ne peut pas reposer sur les seuls agriculteurs. Il y aurait en effet peu de sens et peu d’effet à vouloir produire avec des méthodes différentes, mais pour produire la même chose en quantité et qualité et consommer de la même façon. Il faut également une cohérence entre la demande du citoyen, l’exigence de qualité du consommateur et le consentement à payer du client.

La traçabilité va jouer un rôle majeur, de façon à permettre la plus grande transparence et aussi éviter des asymétries d’information entre acteurs des chaînes de valeur. C’est vraisemblablement à ce niveau que la transition numérique va jouer un rôle majeur. On peut imaginer que les différentes applications disponibles sur téléphones portables relatives à la qualité de l’alimentation vont progressivement intégrer les dimensions environnementales de toute la chaîne de production alimentaire. Ceci sera réellement facteur de changement si la différenciation des pratiques agricoles peut être propagée, reconnue et in fine rémunérée, tout au long de la chaîne de collecte et de transformation. Si l’on imagine que cela soit assez facile sur des fruits et légumes, c’est plus complexe dans le cadre de matières premières agrégées, transformées, fractionnées, comme par exemple des céréales.

Les défis globaux que nous devons affronter sont majeurs et l’urgence environnementale est le long terme, même si les préoccupations individuelles tendent à privilégier le court terme. Des options existent, mais elles imposent des changements profonds de modèle de production agricole, des démarches collectives et un grand courage politique.

1 | Météo-France, « Groenland : la fonte de la calotte a fait monter de 0,5 mm le niveau de la mer », 2 août 2019. Sur meteofrance.fr

2 | IPBES, “Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”, 2019. Sur ipbes.net

3 | Hallmann CA et al., “More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas”, PLoS ONE, 2017, 12 :e0185809.

4 | Sanchez-Bayo F, Wyckhuys KAG, “Worldwide decline of entomofauna : A review of its drivers”, Biological Conservation, 2019, 232 :8-27.

5 | Giec, “Climate Change and Land. An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems”, 2019. Sur le site du Giec : ipcc.ch

6 | Green RE et al., “Farming and the fate of wild nature”, Science, 2005, 307 :550-5.

7 | Billen G, Lassaletta L, Garnier J, “A biogeochemical view of the global agro-food system : Nitrogen flows associated with protein production, consumption and trade”, Global Food Security, 2014, 3 :209-19.

8 | Figuière C, « Sud, développement et développement durable : l’apport de l’économie politique », VertigO – La revue électronique en science de l’environnement, 2006, 7 :2.

9 | Sommet Agri Innovation à Lisieux le 25 juin 2019. Sur reseaurural.fr

10 | Bockstaller C et al., « Évaluation agri-environnementale et choix des indicateurs : acquis, enjeux et pistes », Innovations Agronomiques, 2013, 31 :1-14.

11 | Sirami C et al., “Increasing crop heterogeneity enhances multitrophic diversity across agricultural regions”, PNAS, 2019, 116 :16442-7.

12 | Lemaire G et al., “Agricultural Intensification and Diversity for reconciling production and environment. Role of integrated crop-livestock systems. Food Production and Nature Conservation : Conflicts and Solutions”, in Gordon IJ, Prins HHT, Squire GR (eds), Food production and nature conservation. Conflicts and solutions, Taylor & Francis, 2017, 113-132.

[13] « Propositions pour un programme prioritaire de recherche “Cultiver et protéger autrement”. Alternative aux phytosanitaires : mobiliser les leviers de l’agroécologie, du biocontrôle et de la prophylaxie pour une agriculture performante et durable ». Sur inra-dam-front-resources-cdn.brainsonic.com

1 « La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) est un organe intergouvernemental indépendant, créé par les États membres en 2012. L’objectif de l’IPBES est de renforcer l’interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, pour le bien être humain à long terme et le développement durable. » (site ipbes.net, traduction SPS)

2 Programme européen d’observation et de surveillance de la Terre initié par l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne (climate.copernicus.eu).

3 Une plante compagne est une espèce qui ne produit pas de biomasse récoltable, qui est associée à une culture de vente et à laquelle elle fournit des services environnementaux. Par exemple, à du colza d’hiver cultivé pour la production de graines, on peut associer un mélange de légumineuses annuelles gélives (vesce, gesse, fenugrec) qui vont permettre de lutter contre les mauvaises herbes, de limiter les attaques automnales d’insectes (grosse altise notamment) et vont apporter de l’azote au colza.

Thème : Environnement et biodiversité

Mots-clés : Agriculture - Écologie

Publié dans le n° 331 de la revue

Partager cet article

L'auteur

Christian Huyghe

est directeur scientifique Agriculture de l’Inra, Institut national de la recherche agronomique.

Plus d'informationsEnvironnement et biodiversité

Les ressources en uranium

Le 22 octobre 2025

Recycler les « cailloux du quotidien » : mission impossible ?

Le 20 octobre 2025

L’exploration des ressources minières marines

Le 9 août 2025Communiqués de l'AFIS