Le concept de biodiversité à l’épreuve du temps

Publié en ligne le 27 mai 2020 - Environnement et biodiversité -

Ce texte expose les grandes lignes de ce qui est développé dans le livre Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses (Éditions du Seuil, 2019). On pourra aussi se référer à l’article « La biodiversité entre croyance et connaissance », paru dans Analyse, Opinion, Critique (aoc.media, 2019).

Le terme de biodiversité, à présent bien popularisé, date d’une trentaine d’années. Comme son étymologie l’indique, il désigne la diversité du vivant et la façon dont on la perçoit : les formes, les tailles, les fonctions et aussi les usages qu’on en fait, sans oublier les aspects symboliques qui y sont attachés.

Deux ouvrages fondateurs sont à la base du concept. Le premier, publié en 1988, rassemble les contributions faites lors d’un forum organisé par l’Académie des sciences américaines et la Smithsonian Institution [1]. Le second, plus fondamental et synthétique mais moins connu, est issu d’un séminaire organisé en 1991 par l’Union internationale des sciences biologiques (IUBS, International Union of Biological Sciences) sous le parrainage de l’Unesco [2]. L’IUBS a largement contribué à la diffusion du terme « biodiversité » avec la création de son programme Diversitas en 1993, à la suite de la conférence de Rio où il fut discuté de la « Convention sur la diversité biologique » (CDB). Presque simultanément, le programme « Dynamique de la biodiversité et environnement » est créé en France à l’initiative de Robert Barbault (alors professeur d’écologie à l’université Pierre et Marie Curie), en synergie avec le programme Environnement du CNRS (1993). Même s’il y eut quelques réticences de la part de la communauté scientifique, le succès a été au rendez-vous, comme l’a montré en 1998 Jean-Claude Mounolou, président du comité scientifique du programme [3]. C’est même devenu une vedette médiatique.

L’IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) a été créée en 2012, vingt ans après la conférence de Rio, en partie inspirée par l’expérience du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) déjà bien connu. Le rapport 2019 est inquiétant : un million d’espèces seraient menacées d’extinction, la vitesse de disparition serait sans précédent. L’information a été largement reprise et amplifiée par la presse. Les problèmes mis en avant peu de temps auparavant par le journal Nature [4] ne sont pas évoqués, notamment sur l’importance à donner à la dimension économique de la biodiversité et de l’estimation monétaire des « services écologiques ». Ce débat a émergé au sein de cette structure très inclusive où des acteurs autres que scientifiques sont fort justement impliqués. Il fait aussi écho aux doutes de nombreux chercheurs qui voient le danger de réduire la question éminemment complexe de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes à une seule variable, en l’occurrence celle de l’économie, et pas pour des raisons idéologiques, mais aussi méthodologiques, théoriques et pratiques. On aurait aussi aimé connaître les incertitudes et les difficultés de l’analyse, ce que fait de son côté le Giec. Enfin, ne sont nulle part évoqués les aspects évolutifs au sens de l’évolution biologique, traduisant une vision fixiste de la nature, alors que les données s’accumulent sur les phénomènes de spéciation et plus généralement les phénomènes évolutifs rapides.

Au bout du compte, la solidité du concept fait débat [5] et sa surmédiatisation maladroite lui fait perdre de sa consistance, d’autant plus que le défaut de réduire à des messages simplistes rejoint la critique sur la priorité à donner ou non à l’économie.

Ce qu’en dit la science

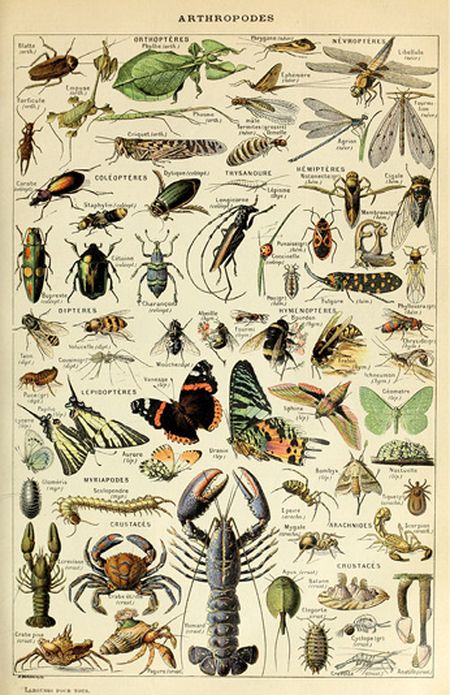

La classification des espèces

De fait, les ambitions scientifiques initiales ont été oubliées, au moins en partie. La première était que la question de la biodiversité puisse constituer un fil rouge des sciences de la vie ; l’objectif était donc ontologique. En effet, la première perception du vivant est celle d’un monde très diversifié, de formes multiples, d’agitation permanente, mais avec des ressemblances permettant de classer les entités observées dans des catégories. Cet effort a été permanent au cours de l’histoire. Au XVIIIe siècle, une approche morphologique a recueilli l’assentiment de la communauté scientifique. Les catégories taxonomiques (les taxons) ont pu être nommées et reliées entre elles. Ce n’était pas un réseau informe. Dans la foulée, une représentation synthétique du vivant sous une forme arborescente a pu être obtenue. On convient alors de retenir le mot espèce pour désigner les cases élémentaires. De plus, les ensembles de cases forment des grappes, on convient de les appeler genres, puis des groupes de grappes, des familles… et enfin des règnes. Tout cela est bien commode pour décrire, mais ne répond pas aux questions : d’où ça vient ? où ça va ? et comment ça marche ? D’ailleurs Carl von Linné (17071778), l’inventeur de la taxonomie moderne, en dit peu et, sur l’origine, reste cantonné à une interprétation théologique.

À la première question sur l’origine, la réponse est donnée simplement, extraite de la Genèse : c’est donc Dieu. Réponse rapide à laquelle la science donne une autre version, historique, argumentée et ne supposant pas l’existence d’une divinité : l’évolution biologique. À la deuxième, la « direction », la science est incapable de répondre et seuls les adeptes d’une finalité de l’évolution avancent une explication, celle d’un grand horloger qui sait où il va. La science n’en dit rien : l’aléatoire est omniprésent et l’on ne peut pas distinguer un aboutissement. De plus, le mécanisme évolutif lui-même n’en a pas besoin. Au mieux peut-on se risquer à quelques prévisions à court terme.

La théorie de l’évolution

C’est le « comment ça marche ? » qui a focalisé l’essentiel des efforts. D’abord pour des raisons pratiques : de santé, d’alimentation, plus généralement d’utilités diverses et aussi de sécurité (la nature recèle des dangers qu’il faut pouvoir identifier pour s’en protéger). On découvre alors la multiplicité des processus moléculaires, cellulaires, organismiques 1. Mais cela ne s’arrête pas là : les organismes d’une même espèce interagissent, se reproduisent et se regroupent en populations, ceux d’espèces différentes en communautés et en écosystèmes. On observe un véritable empilement de structures. Pour certaines catégories, notamment les humains, les populations s’organisent en groupes sociaux.

Ainsi, apparemment, les entités vivantes se diversifient continument, mais sur la base d’un nombre restreint de processus fondamentaux, avec une tendance à se regrouper, à créer de nouvelles entités. À l’échelle de notre temporalité, tout bouge plus ou moins, et de façon souvent erratique : les populations changent dans le temps, se déplacent, les individus qui les composent naissent, se reproduisent, agissent, interagissent avec d’autres et disparaissent. Sur un espace de temps un peu plus long, de générations en générations, les descendants se ressemblent, mais avec des différences entre eux et avec leurs parents, la copie conforme n’existe pas, même chez les jumeaux. Le décryptage de cet héritage et de ses mécanismes a été au centre d’une discipline nouvelle, la génétique, développée tout au long du XXe siècle sur les bases établies en 1866 par Gregor Mendel (18221884). L’accumulation des différences au cours du temps, dont certaines seulement subsistent et se transmettent, crée cette diversité, des groupes nouveaux, des espèces nouvelles.

Le fait évolutif permet alors de donner une explication à l’état actuel du monde vivant et à son histoire : des variations et une sélection dite naturelle pour la distinguer de celle opérée par les agriculteurs et éleveurs. C’est ainsi que Charles Darwin (1809-1882) a accumulé les observations et réflexions aboutissant à la théorie de l’évolution. Loin du monde figé décrit par les récits ancestraux, tout change en permanence, l’environnement, souvent de façon erratique, les êtres vivants en réponse à ces variations, et même par leurs propres dynamiques. Si bien que le futur est incertain. En revanche, les êtres vivants sont liés par leur histoire, ce qui permet d’établir des relations phylogénétiques, fondée sur les parentés évolutives 2. On aboutit alors à un réseau plutôt buissonnant qu’arborescent. Toujours est-il que la diversité s’exprime bien à tous les niveaux d’organisation du vivant, du génome à l’écosystème et à la biosphère, visible aussi bien à l’échelle macroscopique que microscopique, au point que la diversité des génomes humains est telle que des différences sont décelables entre ceux de deux individus quelconques pris « au hasard » dans la population humaine. Il est maintenant bien connu que cette propriété est utilisée dans les enquêtes policières et a montré sa fiabilité.

Écologie et biodiversité

Suite à une analyse bibliométrique portant sur 160 000 articles publiés entre 1970 et 2005, deux chercheurs américains remarquent que « biodiversité est un mot qui a été inventé pour intégrer une variété d’autres concepts [que la diversité biologique] et aussi des normes éthiques […]. [La] biodiversité comme concept de l’écologie marque une des tendances les plus significatives de ce domaine » [6]. Science des interactions par excellence, l’écologie inclut celles entre les humains en sociétés et les autres entités vivantes. De plus, elle a tendance à prendre en compte celles des humains entre eux à propos de ces entités, d’où une ouverture compréhensible, mais risquée, notamment vers les sciences de l’Homme et de la société, et l’émergence d’écologies nouvelles comme l’écologie politique ou l’écologie religieuse. De fait, cette discipline scientifique dérive largement de ses fondamentaux, avec un danger de se perdre et de perdre les autres. C’est pour cette raison que, pour l’étude de la biodiversité, il nous semble important de la reconstruire et d’envisager une véritable interdisciplinarité, et non une extension sans fin. Il est aussi urgent de mobiliser plus largement les sciences de la vie.

L’écologie connaît un grand succès, mais plutôt en tant que nouvelle façon de voir le monde que comme une lecture et une analyse scientifique. La biodiversité en est l’incarnation et remplace de plus en plus le mot nature dont Condorcet disait déjà que c’était « un de ces mots dont on se sert d’autant plus souvent que ceux qui les entendent ou qui les prononcent y attachent plus rarement une idée précise » [7]. Face à ce monde devenu incompréhensible, où le modèle dominant de développement a montré ses limites, loin de l’idéal du meilleur pour le plus grand nombre, et ayant des incidences environnementales très perceptibles, les citoyens sont désorientés. Faute d’accord sur le modèle socioéconomique, on peut être tenté de se réfugier dans une idéologie naturaliste, ce qui n’est pas problématique en soi. En revanche, le mélange des registres, celui de la science et celui de la vision du monde, ajoute à la confusion générale. Il devient alors plus important de consolider, sinon de repenser, l’écologie scientifique afin de mieux préciser ses contours et clarifier ses concepts de base, dont celui de biodiversité.

Les aspects méthodologiques et théoriques

Quand on examine la façon dont l’écologie scientifique est faite, il faut d’abord rester modeste. Les sujets et objets que cette discipline aborde sont d’une grande complexité, c’est particulièrement vrai pour la biodiversité. Tout d’abord, le champ a été considérablement réduit, prenant l’espèce comme référence principale. Le plus souvent, la biodiversité est caractérisée par un nombre d’espèces dans un espace donné. Notons qu’il peut y avoir confusion entre population (unité fonctionnelle) et espèce (unité taxonomique). Certaines lois sont empiriques et approximatives, voire mal utilisées. C’est le cas, par exemple, de la loi aire-espèce, efficace pour estimer un nombre d’espèces représentées par au moins un spécimen dans un écosystème à partir d’échantillons de tailles diverses, mais beaucoup plus petites que la superficie de l’écosystème. Deux chercheurs ont montré, en 2011, que l’utilisation habituelle de cette loi pour estimer le nombre d’espèces présentes dans un écosystème et, inversement, de celui des espèces ayant disparu suite à la destruction d’une aire donnée de cet écosystème, conduisait à une énorme surestimation de ces « extinctions » [8]. Ils identifient d’abord une faute de logique : à l’occasion d’un recensement, on incrémente de 1 le compteur des espèces présentes lors de l’observation du premier spécimen d’une espèce encore non comptabilisée ; en revanche, une espèce est réputée disparue lorsque le dernier spécimen a été éradiqué. Il s’ensuit l’élaboration d’un modèle nouveau permettant d’estimer, s’il y a lieu, les extinctions en fonction de l’aire détruite. La mauvaise utilisation de la loi aire-espèces est si coutumière que beaucoup des données fournies par l’IPBES sont possiblement biaisées. De même, on peut montrer que l’estimation des vitesses de disparition, et surtout leurs comparaisons avec le passé, peut conduire aussi à des biais importants.

Il n’empêche que des progrès ont été enregistrés grâce à des analyses statistiques pointues, au séquençage du « métagénome » local constitué des brins d’ADN dans les sols, aux techniques de télédétection aérienne et satellitaire, aux stations de terrain multi-équipées, etc. Mais on en reste toujours principalement à des nombres d’espèces. Que dire de la diversité d’un côté des écosystèmes, et de l’autre de celle des génomes ? Sinon que ces diversités se mesurent soit en faibles nombres, soit en nombres astronomiques : ainsi peut-on évaluer à 1014 000 l’ordre de grandeur du nombre de génomes humains possibles en se limitant au nombre d’allèles portés par 23 chromosomes.

La théorisation initiée dans les années 1920-1930 [9], notamment en France, a continué après la guerre, sauf dans ce pays jusqu’à un passé récent. L’analyse historique de ce déclin, dont on se remet progressivement, reste à faire. Ce que l’on peut considérer comme les modèles de base de l’écologie sont établis à cette époque (Volterra, Gause, Kostitzin, Monod, etc.). Soulignons le rôle déterminant alors joué par Georges Teissier dans la publication de ces travaux en français [10]. La modélisation est présente dans de nombreuses publications, mais la biodiversité dans sa généralité est loin d’afficher des modèles équivalents à ceux de la climatologie. En fait, la situation est énormément plus complexe et les sciences de la vie ne disposent pas d’un catalogue de modèles équivalent à celui des sciences physiques. On peut même avancer que des « lois » nouvelles peuvent apparaître. De ce fait, les prédictions restent largement empiriques.

Enfin, comme on l’a déjà signalé, les processus étaient supposés lents, les dimensions évolutives n’ont été introduites que récemment. Bien que ce type d’interprétation était présent, précisément dans les années 1920-1930, la prise en compte réelle de ces dimensions a longtemps été négligée. Ces dernières années, on s’est aperçu que des processus évolutifs étaient beaucoup plus rapides qu’on ne le pensait et, mieux encore, que des études expérimentales étaient possibles. Il faut citer le « long-term evolution experiment » (LTEE), tout à fait remarquable et encore en cours, où l’on a vu apparaître de nouveaux variants bactériens et une structure écologique, à partir d’une souche homogène et de fait de nouvelles lois caractérisant ces structures [11].

Les perceptions de la biodiversité et leurs conséquences

Au moins depuis l’énoncé du mythe de la caverne par Platon, nous savons que ce que nous percevons du monde diffère plus ou moins de la réalité. Cette perception est mise en rapport avec nos savoirs et suscite des émotions. Tout scientifique le sait et essaie, dans sa pratique, d’éviter cet écueil en appliquant des règles évitant ce biais. Et nous savons toutes et tous que ce n’est pas d’une grande facilité, notamment quand nos affects sont activés. C’est le cas par exemple de nos animaux familiers et domestiques et, par extension, ce qui leur ressemble. Quel enfant n’a pas pleuré lorsque la maman de Bambi est tuée par un chasseur ? L’humanisation des animaux, voire d’autres êtres vivants, est superbe pour les contes et histoires. En revanche, elle est souvent un non-sens lorsqu’il s’agit du monde réel. Le délire récent sur les arbres en est l’exemple le plus frappant 3. Il suffit de réfléchir un peu aux extensions de nos émotions : un ours blanc perché sur un glaçon, et nous voilà remués, en oubliant que cet animal est un excellent nageur et qu’il est aussi redoutable.

Dans leur histoire, les humains ont eu affaire aux autres êtres vivants qui n’étaient pas spontanément bons pour eux. C’est en connaissant mieux cette nature, cette biodiversité, que les relations se sont apaisées et que nous sommes passés d’une image craintive à une représentation positive, par exemple, pour l’Amazonie, de l’enfer vert à la forêt d’émeraude. C’est ainsi qu’on peut mieux identifier les vrais dangers et éviter tout angélisme : un animal sauvage est, le plus souvent, à éviter, beaucoup de plantes sont toxiques, bactéries et virus ne nous veulent pas toujours du bien. Il faut se méfier des émotions, par exemple lorsqu’il s’agit de s’opposer à certains aménagements : la plupart du temps, il y a changement de biodiversité plutôt que disparition. La clé est bien de mieux comprendre la biodiversité pour mieux vivre avec, pour savoir l’utiliser et la considérer, plutôt que de l’idéaliser inconsidérément et de l’enfermer sans cesse dans un carcan réglementaire. Faisons en sorte que l’érosion de la biodiversité ne soit pas d’abord celle du concept lui-même.

1 | Wilson EO (Ed), Biodiversity, National Academic Press, Washington DC, 1988.

2 | Solbrig OT (Ed.), From Genes to Ecosystems : a Research Agenda for Biodiversity, IUBS, 1991.

3 | Mounolou JC, « Dynamique de la biodiversité et environnement, bilan et perspectives », colloque de synthèse et de prospective du programme Environnement, vie et sociétés du CNRS, 25 et 26 mai 1998,p. 57-60.

4 | Éditorial, “Biodiversity needs more voices”, Nature, 2018, 560 :409 (et le dossier associé).

5 | Casseta E, Delors J, La biodiversité en question. Enjeux philosophiques, éthiques et scientifiques, Editions Matériologiques, 2014.

6 | Neff MW, Corley EA, “35 years and 160,000 articles : a bibliometric exploration of the evolution of ecology”, Scientometrics, 2009, 80 :657-682.

7 | Éloge de Théodore Tronchin par Condorcet, Histoire de l’Académie Royale des Sciences, 1784, 103-114. Repris dans Caritat MLS et al. (eds), Œuvres complètes de Condorcet, 1804,p. 217.

8 | He F, Hubbell SP, “Species-area relationships always overestimate extinction rates from habitat loss”, Nature, 2011, 473 :368-371.

9 | Scudo FM, Ziegler JR, “The Golden Age of Theoretical Ecology : 1923-1940”, Lect. Notes in Biomathematics, Springer-Verlag, 1978.

10 | Par exemple la série Exposés de biométrie et de statistique biologique, publiés sous la direction de Georges Teissier aux éditions Hermann (Paris), avec des publications de Kostitzin, Gause, Volterra notamment, traduites et reprises pour la plupart par Scudo et Ziegler.

11 | Blount ZD, “Replaying Evolution. Is the living world more a result of happenstance or repeatable processes ?”, American Scientist, 2017, 105 :156-165.

12 | « L’Académie se prononce sur le livre La vie secrète des arbres », 12 septembre 2017. Sur academie-agriculture.fr

1 Cela étant, la grande majorité des processus biologiques a été découverte sur une cinquantaine d’espèces seulement.

2 L’analyse des génomes, ou partie des génomes, a permis de proposer ces phylogénies sur des bases méthodologiques solides, sans pour autant ignorer les approches morphologiques classiques.

3 L’exemple le plus significatif est le livre de Peter Wohlleben, La vie secrète des arbres(Ed. Les Arènes, 2017). Ce livre a connu un énorme succès éditorial, alors que son contenu scientifique est si critiquable que l’Académie d’agriculture – une fois n’est pas coutume – a cru bon d’en avertir le public [12] (voir aussi SPS n° 324 pour une recension de ce livre). L’objectif n’est pas d’informer, de transmettre une culture scientifique, mais de faire de l’argent. Et ce n’est pas le seul exemple, car ce type de littérature tenant plus du conte, du roman, du rêve que de la science plaît et se vend bien. C’est vrai aussi pour le marché de la peur.

Thème : Environnement et biodiversité

Publié dans le n° 331 de la revue

Partager cet article

L'auteur

Alain Pavé

est professeur émérite à l’université Claude Bernard Lyon 1 (Laboratoire de biométrie et de biologie évolutive, UMR (…)

Plus d'informationsEnvironnement et biodiversité

Les ressources en uranium

Le 22 octobre 2025

Recycler les « cailloux du quotidien » : mission impossible ?

Le 20 octobre 2025

L’exploration des ressources minières marines

Le 9 août 2025Communiqués de l'AFIS